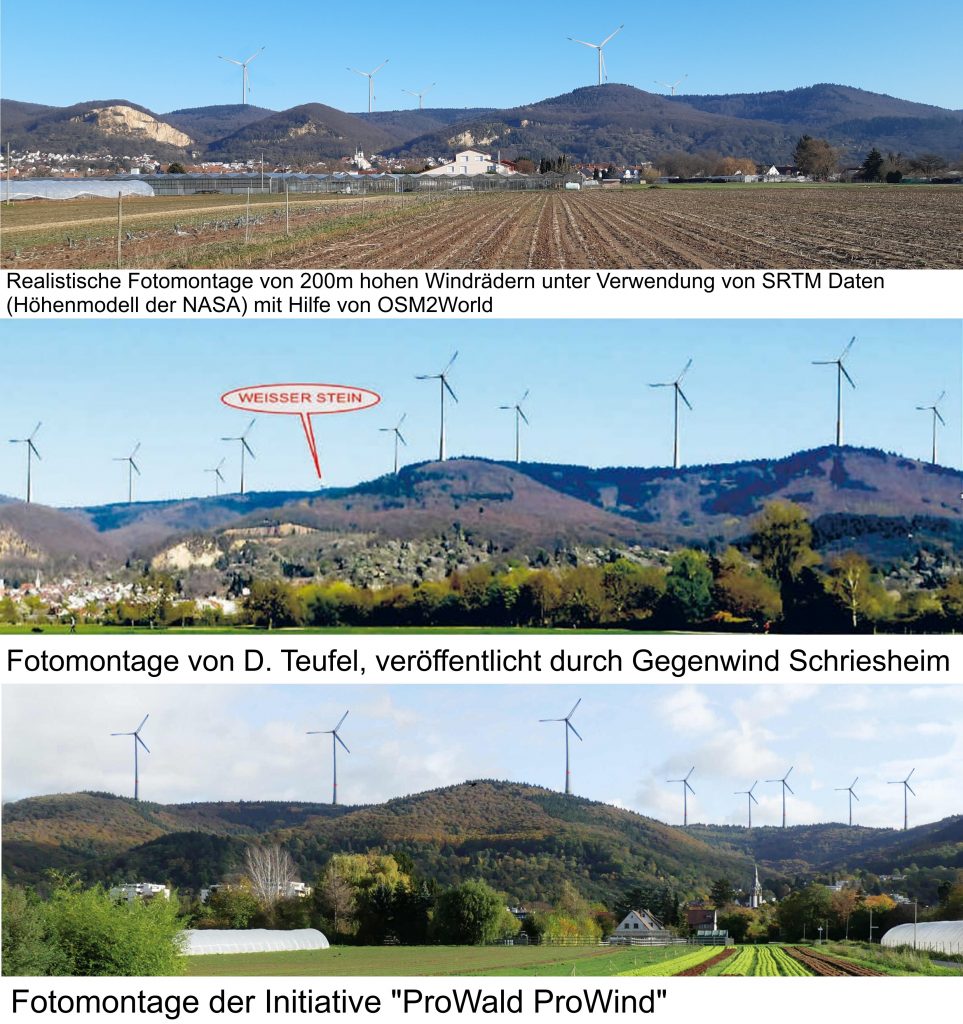

Die Gemeinden Schriesheim und Dossenheim haben u.a. als Ergebnis der Bürgerdialoge einen Kriterienkatalog für die Errichtung von Windenergieanlagen auf dem Gebiet rund um den weißen Stein erstellt:

Wir als Verein haben zu diesem Katalog folgende Anmerkungen:

Gutachten:

Es werden im Kriterienkatalog eine Reihe von Gutachten gefordert, die bereits vor Vergabe der Grundstücke an einen konkreten Betreiber zu erbringen sind. Unklar bleibt, wer diese Gutachten bezahlen bzw. beauftragen soll. Es ist nicht zu erwarten, dass alle diese Gutachten von allen sich bewerbenden Betreibern im Vorfeld der Vergabe auf eigenes Risiko erbracht werden können. Sollen diese daher von der Gemeinde bezahlt werden? Das einzig Sinnvolle ist, dass bei der Vergabe an den ausgewählten Betreiber im Vertrag festgelegt wird, dass dieser mit dem konkreten Bau der Anlagen oder Vorbereitung der Flächen nur beginnen darf, wenn all diese Gutachten beziehungsweise genannten Kriterien erfüllt sind. Die weiteren Bemerkungen gehen von letzterem Szenario aus.

Lärm, Abstand und Schattenwurf:

Alle möglichen Standorte sind weiter als die vorgeschriebenen 700m von der Wohnbebauung entfernt, liegen leewärts bzw. im Osten, somit sind hier keine Konflikte zu erwarten, trotzdem ist es im Sinne der Akzeptanz gut, diese Prüfungen zu fordern und die Ergebnisse zu kommunizieren.

Idealerweise sollten diese Untersuchungen zumindest beispielhaft für das vom Regionalverband vorgeschlagene Vorranggebiet bereits vor Auswahl eines Betreibers auf Initiative der Stadt erfolgen, um so Befürchtungen in der Bevölkerung von vorneherein zu zerstreuen.

Darüber hinaus sind getriebelose Anlagen zu bevorzugen, welche leiser sind, um auch die touristische Nutzung möglichst wenig zu beeinträchtigen. Diese benötigen auch kein Öl, so dass eventuelle Havarien geringere Umweltauswirkungen haben.

Artenschutz, Biotope, FFH-Gebiete:

Die aktuelle Bewertung des Regionalverbands legt als Auflage fest, dass eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Insofern sind die Forderungen im Kriterienkatalog deckungsgleich mit denen des Regionalverbands. Es ist allerdings hervorzuheben, dass das Vorranggebiet um den weißen Stein keinen Überlapp mit einem FFH-Gebiet hat. Es grenzen nur FFH-Gebiete an den 300m-Puffer um das Vorranggebiet an. Dies ist gegenüber der Bevölkerung klar zu kommunizieren.

Dort, wo dies nicht der Fall ist, ist zu prüfen, ob auch innerhalb des 300m-Puffers Anlagen gebaut werden können. Dies vergrößert den Suchraum und vermeidet eine Konzentration der Anlagen. Eine Suche nach prinzipiell möglichen Standorten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile sollte nach Möglichkeit schon vor Auswahl eines Betreibers erfolgen und zu veröffentlichen, um falschen Informationen, dass die Anlagen mitten in den schönsten Ecken des Waldes errichtet werden, den Boden zu entziehen.

Außerdem sind die bereits bekannten, umweltbezogenen Informationen zum Vorranggebiet so bald wie möglich zusammenzustellen und zu veröffentlichen.

Am wichtigsten ist aber, dass bereits im Frühjahr 2025 mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Gebiet Weißer Stein begonnen wird, da nur durch diese die umweltverträglichsten Standorte sicher bestimmt werden können und diese Prüfung die gesamte Vegetationsperiode eines Jahres umfasst. Sollte bis dahin kein Betreiber gefunden sein, der diese Prüfung bezahlt, müssen die Gemeinden diesbezüglich finanziell in Vorleistung gehen.

Bodenverlust, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen:

Es ist anzustreben, nicht nur die beeinträchtigten Flächen 1:1 auszugleichen, sondern die Ökologie der Gemarkungen Schriesheim und Dossenheim insgesamt positiv zu beeinflussen. Falls irgend möglich, sollten die Freiflächen der Windkraftanlagen selbst in ökologisch möglichst wertvolle Flächen umgewandelt werden, die neu entstandenen Waldränder sind von Förstern explizit zu modellieren. Außerdem sollten neue Biotope geschaffen oder vorhandene verbessert und Artenschutzprogramme aufgelegt werden.

Das Geld hierfür sollte allerdings nicht vom Betreiber gefordert werden, sondern aus einem Teil der Pachteinnahmen bezahlt werden, welche die Gemeinden vom Betreiber erhalten werden. Dadurch bleibt das Projekt für potentielle Investoren attraktiv und gleichzeitig haben die Gemeinden den vollen Gestaltungsspielraum.

Außerdem sollten nicht nur aktuelle Waldflächen dafür genutzt werden, sondern auch landwirtschaftliche Nutzflächen. Beispielsweise könnte die Gemeinde von einem Teil der Windkraft-Pachteinnahmen in Zusammenarbeit mit einer Bürgergenossenschaft geeignetes Ackerland kaufen und dort in Kombination mit Freiflächen-Photovoltaik Blühwiesen einsähen, es könnten Teiche geschaffen werden etc.

Betreiberwahl, regionale Wertschöpfung, finanzielle Bürgerbeteiligung:

Die Formulierung „möglichst kleinteilig“ ist unklar.

Regionale Betreiber/Investoren oder zumindest solche, welche ausschließlich erneuerbare Energien-Anlagen errichten und keine fossilen Anlagen betreiben (und auch keiner fossilen Holding / Mutterkonzern angehören), und außerdem die übrigen Kriterien des Katalogs mitgehen (insb. Bürgerbeteiligung), sind eindeutig vorzuziehen.

Um diesen Betreibern eine Chance zu geben, ist darauf zu achten, dass die geforderte Pachthöhe im Rahmen bleibt. Es ist aktuell eine Gier ausgebrochen, die es kleineren Betreibern zunehmend schwer macht, und diese Tendenz führt dazu, dass sich immer öfter die alten großen Energiekonzerne wie z.B. RWE durchsetzen. 50.000 – 150.000 Euro pro Standort und Jahr sind übliche, nicht überhöhte Beträge.

Vor einer Entscheidung im Gemeinderat für einen Betreiber sind idealerweise die Kandidaten bekanntzugeben, um eventuellen Verschwörungstheorien den Boden zu entziehen.

Da es sich um Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand, d.h. im Eigentum aller Bürgerinnen und Bürger handelt, sollte grundsätzlich darüber nachgedacht werden, wie der Einsatz dieser Flächen in einer Weise gestaltet werden kann, dass damit erzielte finanzielle Gewinne möglichst vollständig der Förderung des Gemeinwohls aller Bürgerinnen und Bürger zugute kommen und zwar idealerweise so, dass die Bürger aktiv in die Entscheidungen zur Mittelverwendung eingebunden werden (z.B. Bürgerhaushalt für Klimaschutz und nachhaltige Transformation der Gemeinde).

Dies kann erreicht werden, indem die Gemeinden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel selbst investieren, weiterhin durch eine direkte finanzielle Beteiligung der Bürger. Diese sollte auf zweierlei Weise möglich sein:

- als klassische Bürgergenossenschaft, welche die Erträge an die Investoren ausschüttet (Beispiele: HEG, Hohe Waid, Starkenburg)

- als Stiftung, welche die Erträge an gemeinnützige Projekte ausschüttet, über welche die Investoren entscheiden. (Beispiel: Klimaschutz+ Stiftung)

Die erste Beteiligungsform dient zwar nicht dem Gemeinwohl, allerdings der Akzeptanz des Projekts. Beide Beteiligungsformen lassen sich verbinden, wenn der Bürger beim Zeichnen eines Anteils angeben kann, dass ein wählbarer Prozentsatz des Gewinns aus seiner Einlage für gemeinnützige Projekte zu verwenden ist.

Interkommunale Standorte:

Die Festlegung auf gleiche Anzahl von Anlagen auf beiden Gemarkungen ist kritisch, da die Gebiete möglicherweise unterschiedlich groß sind bzw. unterschiedlich gut geeignete Standorte haben. Dieses Kriterium führt u.U. zu weniger Anlagen als möglich wären oder zu Anlagen an weniger geeigneten Standorten. Ein derartiger Aufteilungsschlüssel steht im Konflikt mit dem Kriterium Naturschutz bei der Standortwahl.

Stattdessen sollte vorab festgelegt werden, dass die gesamten Pachteinnahmen aus dem Windpark nach einem vorab vereinbarten Schlüssel (z.B. 50:50 oder nach Einwohnerzahl oder Gemarkungsgröße) zwischen den Gemeinden aufgeteilt werden, unabhängig davon, wo die konkreten Anlagen stehen.

Vereinfacht gesagt: Geld lässt sich leichter teilen als Standorte.

Kritisch ist auch, dass die geplante Kooperation nicht auch mit Heidelberg gesucht wird, denn das Gebiet um den weißen Stein erstreckt sich einen Gutteil auch auf Heidelberger Gemarkung, dieses ist sogar einer der größten zusammenhängenden Anteile, insbesondere wenn das Gebiet an der Grenze zum Vogelschutzgebiet (d.h. am Hartenbühl) verkleinert wird (wovon auszugehen ist). Der guten Nachbarschaft wegen sollte auch der Dialog mit Wilhelmsfeld gesucht werden, deren Gemarkung ebenfalls an das geplante Gebiet grenzt.

Rückbau, Insolvenz, Wartung, Brandschutz:

Diese Punkte sind gesetzlich geregelt und bedürfen keiner eigenen kommunalen Kriterien. Aber natürlich ist es sinnvoll, dies zu kommunizieren und bekannt zu machen.

Repowering:

Repowering bedeutet, die vorhandenen Anlagen durch neue am selben Ort zu ersetzen. Insofern ist dieser Punkt missverständlich formuliert. Es sollte stattdessen deutlich werden, dass die gewählten Standorte auch über die 20 Jahre Mindestnutzungsdauer hinaus für Windkraft verwendet werden sollen.

Bodengutachten:

Es ist unklar, was durch dieses Gutachten geprüft werden soll. Welcher Art der Untergrund ist, ist schon aufgrund der Bauvorschriften zu prüfen, um die entsprechende Standfestigkeit der Anlagen zu garantieren.

Zusätzliche Anregungen:

Um den Tourismus zu fördern und diesbezüglichen Bedenken zu begegnen, regen wir an, eine der Anlagen begehbar zu machen – entweder dauerhaft via Außentreppe oder falls dies aus statischen Gründen nicht möglich ist, dann durch Führungen innen. Beispiel hier.

Außerdem sollte der Windpark oder zumindest einzelne Anlagen an besonders leicht zugänglichen Stellen künstlerisch gestaltet werden – sowohl die Masten selbst als auch auf der Freifläche ringsum. Beispiele hier und hier.